古代培养一个进士得花多少银子?折合现代人民币多少呢

谈及古代的最高学历,“进士”无疑是一道闪耀的光芒。获得“进士”需要耗费长达十五年左右的时间和不菲的费用。本文将深入探讨这一话题。

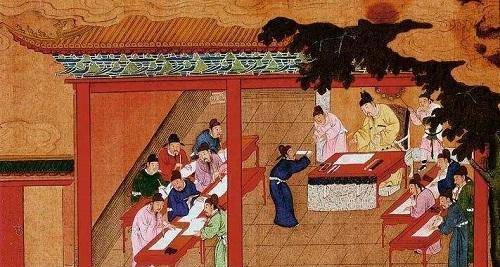

“进士”的起源可追溯至《礼记·王制》中的记载:“大乐正论造士之秀者以告于王,而升诸司马,曰进士。”简而言之,大司乐评选出国学毕业生中的优秀者,向天子报告,并推荐给司马,这些受推荐的学子即为“进士”。在公元605年,隋炀帝首次设立“进士科”以吸纳天下人才,这被视为科举制度的起源。科举即通过分科选拔人才,“进士”意味着升迁为官员。在唐代,诗赋是进士科的主要考试内容,参与考试的被称为“举进士”,考中者则被称为“进士”。

在封建社会,“进士”是读书人学业的巅峰,无论名次如何,都不允许任何人为了争取好名次而重复参加考试。科举考试从隋朝公元605年开始,一直延续至公元1905年废止,这1300年里,“进士”一直主导着中国政治,管理着封建帝国,成为独特的中国历史风景。

展开全文

古代的“进士”相当于现今的博士,两者的学习时间与知识容量相近,都是学子中的佼佼者。然而,“进士及第”的难度远远超过博士的考核。

在古代,私塾老师的主要收入来自学生缴纳的学费。孔子时代,学生需要送十条干肉给老师。随着时间的推移,实物逐渐演变为真金白银。清代中后期,私塾老师一年的收入通常为六十两银子。如果一期教十名学生,每名学生每年为老师提供的生活费用就是六两银子。假设小孩八岁入学,从参加省级乡试开始,需要约十五年的私塾学习。这意味着,一名学子从进入私塾学习到出师参加举人考试,至少要孝敬老师九十两银子。此外,每位学子每年还需花费十二两银子用于购买笔墨纸张、学习用书,以及参加各类考试和交通、食宿等费用。总体而言,十五年的学费至少为二百七十两银子。

对于考中举人的学子,再考进士就相当困难。清朝每科录取人数一般在一百至四百余名之间。根据估算,进士考试的学习准备时间通常不少于十年。假设每年学费为十两银子,那么每位学子至少需要支出一百两银子。从八岁启蒙开始,经过十五年的私塾学习、十年的自我研修,到考中“进士”,至少需要三百七十两银子的积蓄,这还不包括日常生活和其他活动的费用。

要完成“进士及第”,就需要一定的财力支持。据统计,中国历史上学子们考中“进士”的平均年龄为35岁。按照以上比较保守的估算,一个有志于“进士及第”的学子,至少需要有三百七十两银子的积蓄,这并不包括其他开支。

在古代,白银的价值随着朝代和时期的不同而有所变化。根据大米价值的推算,宋代一两银子相当于现今924-1848元人民币,平均值为1386元。而明、清时代的银价相对较低,约为600-800元和150-220元左右。

因此,明代一位“进士及第”者的总费用约为22.2—29.6万元人民币,清代则约为5.55—8.14万元人民币。这一天文数字使得“进士及第”者多数出自富裕家庭。

总的来说,考取“进士及第”是一项财力和精力双重投入的事业,需要学子们付出巨大的努力和牺牲。这个制度一直影响着中国封建社会的政治格局,为古代学子创造了一种升迁为官员的途径。

评论